王大珩原籍江苏吴县,1915年出生。王大珩的父亲王应伟是我国早期的地球物理和气象学家。王大珩出生的时候,王应伟为了给儿子起个好名字,他思考了许久,取一个相对生僻的“珩”字。“珩”在辞典上有两种解释,一是美玉,形状像古代乐器磬的玉佩上面的横玉;二是珩磨,一种精密仪器的光整加工方法。不管父亲当时的想法是什么,一个“珩”字冥冥之中决定了王大珩的一生。

钻研光学,求学报国 1932年,17岁的王大珩以优异的成绩考入清华大学物理系,终于见到了自己的偶像叶企孙、吴有训、周培源这些科学大师。 1938年,王大珩以优异的成绩考取了中英“庚款”留英公费生,带着对祖国的牵挂远赴异国他乡,在伦敦大学帝国学院物理系攻读技术光学研究生。1940年获得理学硕士学位,次年进入英国雪菲尔德大学玻璃制造技术系,从此奠定了他终身的志趣和事业。

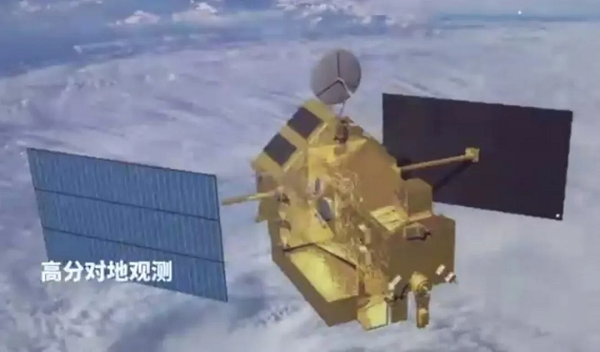

白手起家,艰苦创业 1951年,王大珩受中国科学院邀聘筹建仪器研制机构。1952年,中国科学院仪器馆正式成立,一切都在初创阶段。不仅仅是科学仪器匮乏,就连制造光学精密科学仪器的材料光学玻璃也是空白,而国家能提供给他们的只有1400万斤小米,这是创建仪器馆的全部经费。在他的鼓励和带领下,全馆从零做起,满腔热情地投入到光学玻璃的研制工作中。1953年底,他们就熔制成功中国第一炉光学玻璃,结束了中国没有光学玻璃制造能力的历史,新中国光学事业的帷幕就此拉开。 在不到6年的时间里,相继研制出了我国第一台电子显微镜、高温金相显微镜、多臂投影仪、大型光谱仪、万能工具显微镜、晶体谱仪、高精度经纬仪、光电测距仪以及一系列新品种光学玻璃,俗称“八大件、一个汤”,一举填补了新中国在光学领域的空白,在他的主持领导下,光机所发展成为我国应用光学研究及光学仪器研制的重要科研开发基地,被誉为“中国光学的摇篮”。 自力更生,攻坚克难 上世纪50年代末,我国决定自行研制“两弹一星”。在这项彪炳史册的大型工程中,王大珩带领近1000人的队伍,参与了所有光学研究任务,研制了所有光学观测设备。他们研制的用来测量导弹轨道参数的我国第一台大型靶场观测设备,用来记录我国第一颗原子弹爆炸火球威力的高速摄影仪,都取得了令人满意的结果。1970年,我国成功发射了“东方红一号”人造地球卫星,王大珩参与卫星总体设计工作,任设计组副组长。 随着我国空间事业的发展,对光学设备的要求已经大大提高了,如返回式卫星装备对地观测相机,要求高分辨率光学系统,既要能经得住自动拍摄的震动,又要长期保持正常工作。经过努力攻关,他们也如期完成了任务。当卫星返回地面,看到相机带回的拍摄资料,中国人头一次成功地看到了清晰的地面图像。 高瞻远瞩,心怀国家 1983年,王大珩离开他工作了30年的长春光学精密机械研究所,调到北京任中科院技术科学部主任。从此他的目光不再仅仅关注他一手开创的光学事业,而是投向整个中国科技的发展。而此时,中国在高科技发展方面与世界的差距很大,如果不能迎头赶上,这种差距只会越来越大。 身为一名有着强烈使命感和责任感的中国科学家,王大珩有了一种前所未有的紧迫感。 就在他焦急思索的时候,著名的无线电电子学家陈芳允院士来到他家也谈起此事。经过两人共同商议,王大珩当天晚上就开始动手写《关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议》。建议写完后,王大珩和陈芳允又找到了担任核工业部科技委副主任的王淦昌和担任航天部空间技术院科技委副主任的杨嘉墀两位先生,请他们一起斟酌。他们在建议书中写道:当今世界的竞争非常激烈,稍一懈怠,就会一蹶不振,此时不抓,就会落后到以后翻不了身的地步。 这就是把中国推到世界高科技竞争起跑线上的著名“863计划”。“863计划”实施至今,不仅创造了数千亿元的经济效益,也使我国在诸多高科技领域站到了世界前沿。有人说:王大珩满怀爱国热情,把自己的一生都无私奉献给了国家,他心里装着的不仅仅是光学,而是整个国家的发展。 岁至暮年,不忘初心 王大珩心怀祖国科技事业,直到晚年躺在病床上依然如故。临终前,王大珩一直有三个心愿:第一个是编写“中国光学的学科发展史”;第二个是为了让更多的人都了解光学知识,建立中国光学科技馆;第三个是进行光学名词的审定,出版一个光学名词的官方版本。为此,他在病床上还亲自起草光学名词审定的报告,给国家领导人写信提出相关建议。 “光阴流逝,岁月峥嵘七十,多少事,有志愿参驰,为祖国振兴。光学老又新,前程端似锦。搞这般专业很称心。”这是王大珩70岁时给自己写的一首词,也是他对深爱着的祖国和光学事业的真诚表达。